『ファイナルファンタジーXI』(以下、『FFXI』)とゆかりのある人物をゲストに迎え、プロデューサーと対談を行うスペシャル企画“プロデューサーセッション -WE DISCUSS VANA’DIEL-”。 そのSeason2では、藤戸プロデューサーと『FFXI』中期~後期の開発スタッフとの対談により、各拡張データディスクや追加シナリオの制作エピソードをうかがっていく。

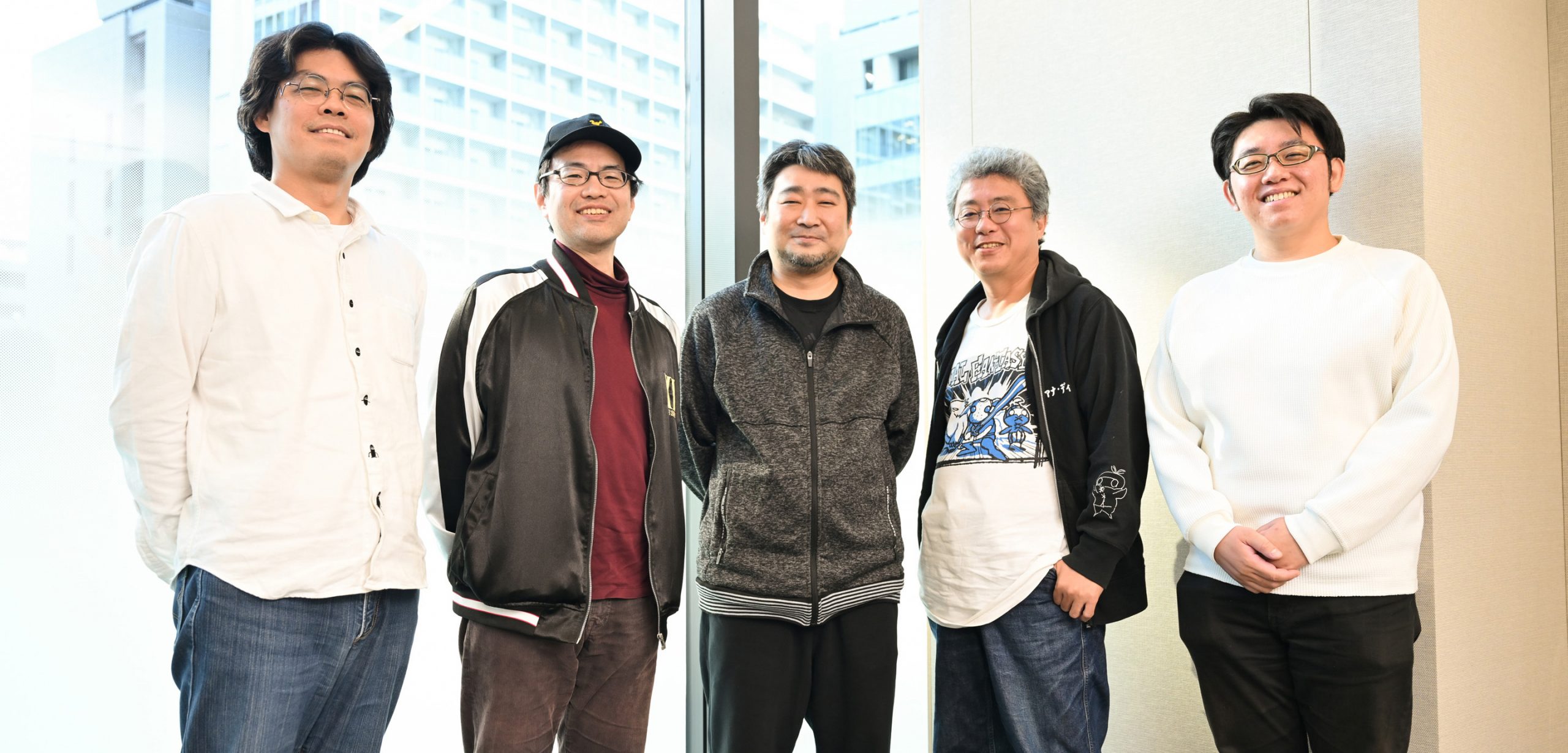

第10回のテーマは、『FFXI』の集大成となる追加シナリオ『ヴァナ・ディールの星唄』。プロデューサーセッションSeason2 第8回(『アドゥリンの魔境』編)から引き続き、松井聡彦さん、伊藤泉貴さん、谷口勝さんにお話をうかがうほか、フェイスの開発を担当した山崎康司さんにも新たに参加いただき、各コンテンツの開発エピソードを語っていただいた。

『FFXI』の集大成となる最終章シナリオとして、2015年5月14日にスタート。同年11月10日にラストの第3章とエンディングが実装された。シナリオの進行には、すべての拡張データディスクのミッションをある程度進行する必要がある。

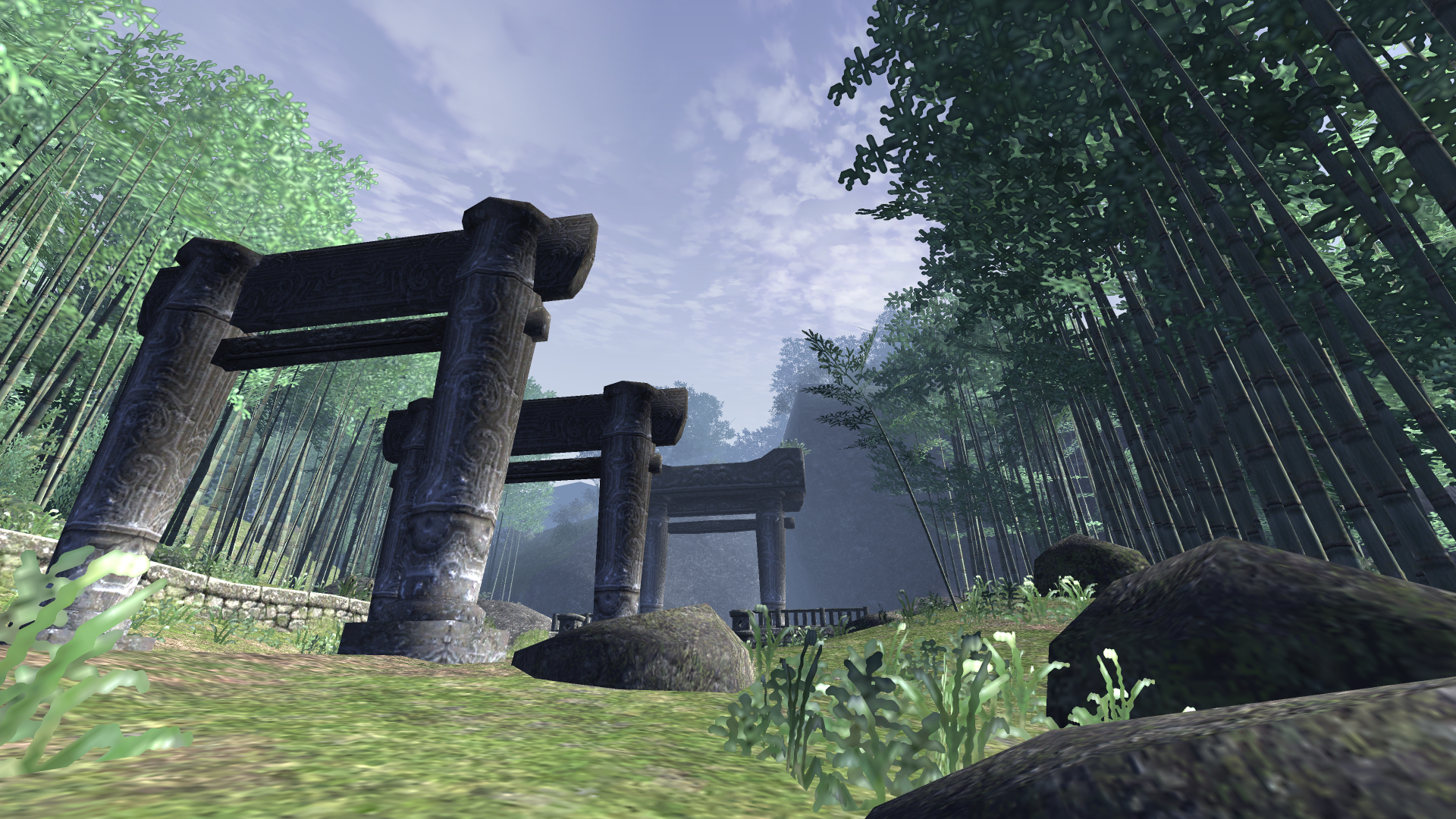

物語ではまず、未来から来たという少女・イロハが登場。冒険者は彼女から、ヴァナ・ディールに滅びの危機が迫っていることを聞かされる。そして滅びの未来を回避すべく、冒険者はイロハとともに奔走。これまでの物語の主要NPCも数多く登場し、物語は壮大なクライマックスへ向けて進んでいく。新たなエリアとしては、色あせた世界であるエスカ-ジ・タとエスカ-ル・オン、“ひんがしの国”にある醴泉島(れいせんじま)が追加された。

システム面では『ヴァナ・ディールの星唄』の実装と合わせ、だいじなもの“星唄の煌めき”による冒険のサポートが導入された。これは、シナリオを進行させるにつれてヴァナ・ディールの冒険がより便利になっていくというもの。取得経験値やキャパシティポイントなどへのボーナスや、フェイスの呼び出し数の増加、各種コンテンツの待ち時間やコストの緩和など、さまざまな恩恵が恒常的に得られるようになる。

バトルコンテンツでは、ギアスフェットとドメインベージョンが実装された。また、いわゆる伝説武器群(※)の新たなシリーズとしてイオニックウェポンが加わっている。ほかにも、ジョブポイントによる強化の最終段階であるジョブマスターや、モグハウスの“2階”が実装。魔法やジョブアビリティの効果範囲表示や、ステータスアイコンのタイマー表示も追加されるなど、さまざまな部分がより便利になるよう調整されている。

『FFXI』サービス開始時から開発に携わり、バトルプランナーとしてジョブ調整などを中心にバトルシステムを担当。2012年6月、初代プロデューサーである田中弘道氏の勇退後、2代目プロデューサーとして約11年間ヴァナ・ディールを支え続けた。現在は別タイトルに開発の主軸を移しつつ『FFXI』のプランナーとしても活躍している。

『アトルガンの秘宝』や『アルタナの神兵』では、バトルプランナーとしてビシージやカンパニエバトルなどバトルコンテンツをメインに担当。その後2010年に、4代目ディレクターの松井聡彦から引き継ぐ形で『FFXI』の5代目ディレクターに就任し、『ヴァナ・ディールの星唄』までのディレクションを手掛ける。

『FF』シリーズのデバッグチームを経て『FFXI』開発チームに就任し、バトルコンテンツの開発に参加。追加シナリオ『シャントット帝国の陰謀』のバトルシステムや『アドゥリンの魔境』で追加された新ジョブの風水士、魔導剣士の開発などに携わる。『ヴァナ・ディールの星唄』以降もさまざまなバトルコンテンツの開発を担当。

『FFXI』をプレイしていたことからMMORPGとゲーム業界に影響を受け、『FFXI』開発チームに就任。ヴァナ・ディール存続の決め手のひとつとなった、フェイスのシステムをメインで手掛ける。

※山崎さんの“崎”の字は、正しくは山へんに“竒”です。

危機的状況下で生まれた『ヴァナ・ディールの星唄』

最初に、『ヴァナ・ディールの星唄』の企画がどのようにして立ち上がったのかをお聞かせください。

- 伊藤

そもそも『ヴァナ・ディールの星唄』の企画は、当時のプレイヤーの数が減少傾向にあったことが発端になっています。そこから『FFXI』の未来を予想したときに、現在のような『FFXI』……つまりフェイスや“星唄の煌めき”などによるサポート要素が用意できなければ、『FFXI』はもたないだろう、というイメージがありました。そんな望まない未来から逆算して、「どうすれば『FFXI』が存続できるのか」ということを考えながら作っていったのが『ヴァナ・ディールの星唄』になります。

2013年3月に『アドゥリンの魔境』が発売され、同年末にはもうフェイスやホームポイントワープが実装されています。つまりその時点で、すでに『ヴァナ・ディールの星唄』の計画は始まっていたということでしょうか?

- 伊藤

そうですね。そこから『ヴァナ・ディールの星唄』に向かって、どんどん企画が進んでいきました。

時期的には、『FFXI』と同じMMO(多人数同時参加型オンライン)RPGタイトルである新生『FFXIV』のサービスが2013年8月末に開始となっていますから、そのこともプレイヤー人口に影響を与えた一因でしょうか。

- 伊藤

少なからず影響はあったとは思いますね。

そうすると、そこから年末までのわずかなあいだに、一気に計画を進められたと。

- 伊藤

『アドゥリンの魔境』のバージョンアップと並行しながら、計画を進めていった形ですね。

- 藤戸

当時はほかにも、プレイステーション2でいつまでサービスを続けられるか、という問題もありました。

2013年と言えば、年末にはもう海外先行でプレイステーション4が発売されていますからね。

- 松井

さらに「そろそろ『FFXI』のサービスが終了するのではないか」というネガティブなウワサもささやかれていた時期でした。そこで、ちょうどそのとき『FFXI』をモチーフにしたスマートフォン用のゲームを作る計画が立ち上がっていたこともあり、「それとセットで『ヴァナ・ディールの星唄』を発表しよう」と、吉田さん(吉田直樹氏。『FFXIV』プロデューサー兼ディレクター、『FFXVI』プロデューサー)から提案されたんです(※)。そのときに、「もし『FFXI』が終わりを迎えるにしても、ちゃんとしたエンディングを作ろう。MMORPG史上初めての、エンディングがあるゲームにしよう」という話になりました。確か、この話はチーム側から提案したんだよね?

※この発表は“ヴァナ・ディール プロジェクト”として2015年3月19日に行われた。なお『FFXI』をモチーフにしたスマートフォン向けのゲームは実現にはいたらなかった。 - 伊藤

こちらから提案しましたね。「このままプレイヤーの数が減ってサービスを維持できなくなったとき、自然消滅という形で終わるのは、これまで遊んでくださったプレイヤーの皆さんに申し訳ない。だから“大規模バージョンアップはこれで最後”という形にして、しっかりとしたエンディングを実装したいです」といった計画を提出して、承認をもらうことができました。

- 松井

さらに、それを実現するために新たに何人かのスタッフを採用できることになり、そこで応募してくれた中に山崎くんがいたわけです。人事的な締切も迫っていて、本当にギリギリのタイミングでした(笑)。

プレイヤー目線の開発者だからこそ作れた“フェイス”

プロデューサーセッションでは初登場となる山崎さんですが、改めてその求人に応募した経緯をお聞かせください。

- 山崎

僕はもともと別の会社で働いていて、ふつうに『FFXI』を遊んでいる、いちプレイヤーでした。そして、バージョンアップのときに公式サイトをチェックしていたところ、『FFXI』で人材募集しているのを見かけたのです。

公式サイトには松井さんからの熱い募集文が掲載されていましたね。

- 山崎

そのときはちょうど前の会社のプロジェクトが区切りを迎えて、タイミングがよかったのもあります。そして何より、僕がゲーム業界に入ろうと思ったきっかけが『FFXI』だったこともあり、「せっかくなら少しでもいいから『FFXI』に関わりたい」と思って応募してみました。その後は松井さんと伊藤さんに面接してもらい、無事開発チームに合流できたという流れです。

- 松井

山崎くんを採用することができたのは本当によかったです。じつはそれまで、自分は人事面で“人を見る目があまりない”と思っていたんですよ(苦笑)。ですから「面接で自分がいてもなあ……」くらいの温度感だったのですが、山崎くんの面接をしたときは即断即決で「採ろう!」と言いました。そして実際に山崎くんはすごい働きを見せてくれたので、あのときの自分の判断を褒めてあげたいですね(笑)。

- 伊藤

当時は、まさか“『FFXI』がきっかけでゲーム業界に入ろうと思った人”が面接に来るとは思わなかったんです。考えてみたら、その時点でサービス開始から10年以上が経っていたわけですから、もう干支が1周しているんですよね。ですから「あぁ、そういう人が来るんだったら、真っ先に採用しなきゃ」と思いました。

「『FFXI』で育った世代が来た!」という感じだったのですね。

- 伊藤

だからこそ、フェイスというかなり大きな企画を山崎くんにまかせることにしたんです。確か、まずはNPCのリストアップから始めたんだよね。

- 山崎

はい。その際、「数の上限はどうしましょう?」という相談を松井さんにしたときに、松井さんから「煩悩の数にならって108体くらいは作りたいよね」みたいな話をされた記憶があります。

- 松井

え、ちょっと待って! 煩悩ではなくて『水滸伝』(※)の話をしなかったっけ!?

※『水滸伝(水滸傳)』は、108人の好漢(英雄)が登場する中国の長編白話小説。 - 山崎

あ、そうだったかもしれません(笑)。

- 伊藤

ちなみにリストアップされたNPCの中にヨアヒムが入っているのを見たときは、「なんで?」と思いましたね。とくに伝説的な人物ではないので……。

- 山崎

たぶんそこが、ずっと開発者としてやってこられた伊藤さんと、プレイヤーだった自分とで、視点が違ったところだと思います。プレイヤーとしてずっと遊んでいた自分としては、日々のプレイで接する機会が多く、すごく印象の強いNPCでした。

アビセア時代は“トラバーサー石”をもらうために毎日ヨアヒムに会いに行きましたからね。フェイスとしてのヨアヒムの攻撃が投石だったのも、とてもおもしろかったです。

- 山崎

石、たくさん持ってますし(笑)。

それにしても、100体を超えるNPCの“らしさ”を表現しつつ、フェイスとして活躍できるように設定するというのは、かなりたいへんだったのではないですか?

- 山崎

たいへんではあったのですが、僕はもともと『FFXI』のシナリオが好きで、各拡張データディスクのミッションやクエストもプレイ済みでした。それによって、各NPCがどういったパーソナリティのキャラクターなのかを把握していたことが役に立ったかなと思います。

能力についてはどのように決めていきましたか?

- 山崎

フェイスを作るにあたり、松井さんからは「NPCごとにバトルコンセプトを考えて個性を立たせられれば、100体以上いても使い勝手を変えられるんじゃない?」というアドバイスをいただいていました。ですので、ストーリー上でのNPCの印象を思い出して、「どういったバトルコンセプトに落とし込んでいくか」と考えながら作っていった形です。システム的にコンセプトを実現するのが難しいNPCはあったものの、キャラクター的にバトルコンセプトが考えにくいNPCはあまりいませんでしたね。

- 藤戸

最終的にはフェイス候補リストがあふれてしまい、「ここから108体に絞るのはきついぞ……」といった感じになっていましたね。

その中でも、山崎さんにとって印象深いフェイスはどれですか? こだわりのフェイスがあれば教えてください。

- 山崎

難しいですね……。いちばんこだわったという意味では、大勢の開発スタッフを巻き込みつつ作ったシャントットIIでしょうか。

フェイス専用のキャラクターでもありますからね。

- 山崎

開発にあたり、アートから新規で起こしてもらって、「こんなビジュアルのキャラクターなら、どういう攻撃をするかな?」というところを、ゼロから伊藤さんと相談しつつ作っていきました。

- 松井

いまの話でもわかると思うのですが、『FFXI』の開発では新しい人が入ったとき、大きなコンテンツを丸ごとひとつ、その人に預けちゃうんですよ。そうすると、それを作るためにいろいろな人と話をしなければいけなくなります。それをすることで、少しずつチーム内の文化や作業を学べるんです。

否応なしに、チームのみんなとコミュニケーションを取ることになるわけですね。

- 松井

また、まかせたコンテンツが独立したものであれば、スケジュールが若干遅れても調整は利きます。逆に、もう動いているコンテンツにサポートとして入ってもらって勉強してもらうとなると、トラブルが発生したときに既存のコンテンツへの影響が大きくなってしまいます。そういう意味では一か八かではありましたが、山崎くんにも「フェイスを作って!」という形で大きな仕事をまかせました。

- 伊藤

一方でフェイスは、必ず入れないといけないNPCが決められていたりして、課題も多かったんですよ。「ヒロインとヒロインIIは必ず入れる」とか「ログインキャンペーンでは目玉になるフェイスを12体以上用意する」とか、用途によっていろいろ実装する必要があったので、それに対応するのはたいへんだったと思います。

- 山崎

そうですね。とくに有名なNPCをどのタイミングで実装するかは悩みました。スケジュールは先に決まっていたものの、「ここでこのキャラクターを出した場合、つぎをこのキャラクターにするとインパクトが薄れるよね」といったことが何度かありました。伊藤さんとの話し合いでも「これとこれの実装タイミングを入れ替えようか」みたいなやり取りを何度もしたのを覚えています。

- 伊藤

これからの『FFXI』を支えていくという意味で重要視していたログインキャンペーンの目玉となるのがフェイスでしたから、かなりのプレッシャーがあったと思います。でもこの施策がうまくいったからこそ、『FFXI』のプレイヤーの減少はかなり抑えられましたね。

『ヴァナ・ディールの星唄』は絶望から希望へつながる物語

つぎは『ヴァナ・ディールの星唄』の本編についてうかがいます。まずストーリーについては、佐藤さん(佐藤弥詠子氏。『FFXI』シナリオ&イベントプランナー)と齋藤さん(齋藤富胤氏。『FFXI』元シナリオ&イベントプランナー)がおもに動かれていたと思いますが、開発時はどのような話し合いがあったのでしょうか?

- 伊藤

最初は自分と松井さんと佐藤さんと齋藤さんの4人で集まって、「まず松井さんからシナリオに関する課題を出してもらいましょう」という話になったんですよね。

- 松井

そこで、僕からは「絶望から始めてください」とお願いしました。要するに、『FFXI』の大型バージョンアップはここで終わり、PS2版とXbox 360版のサービスが終わることも含めて、この情報を聞いたプレイヤーの皆さんの気持ちを、そのままゲーム内のキャラクターとシンクロさせたかったんです。そして、「そこから希望を見出す話にしてほしい」ということだけお伝えして、物語の詳細はおまかせする形にしました。

- 伊藤

シナリオでは、佐藤さんが作るお話の展開のダイナミックさに驚きました。

- 藤戸

ついに、冒険者が○○になりましたからね。

- 伊藤

「うわあ、マジか!」と思って。ただ、これまでのストーリーでも人ならざる者との戦いが描かれてきましたから、それらを経験してきたプレイヤーに対する最後のストーリーとなると、「たしかに、プレイヤー自身が○○にならないと、これまでのストーリーは超えられないよな……」と感じました。ですから自然と、「それでいきましょう」という流れになりましたね。

『ヴァナ・ディールの星唄』はカットシーンもすばらしく、カメラアングルやカット割りも含めて過去最高クラスのクオリティだったと思います。カットシーン作りはどのように行われたのでしょうか?

- 伊藤

イベントは齋藤さんが全部監修していて、デバッグのときからカットシーンのテスト動画をみんなで確認し、修正作業を重ねてアップデートしていきました。おそらく、イベント班のメンバーも、「『FFXI』で大きなイベントシーンを作れるのはこれで最後かもしれない」と考えていたと思います。ですから「力を出し切ろう!」という気持ちがあったのではないでしょうか。

- 松井

当時は齋藤さんの隣にモーション班のリーダーがつきっきりで、いっしょに夜遅くまで作業していました。あとイベントシーンについては、終盤の展開でフェイスのシステムを物語としても拾ってくれたのがすごくよかったですね。

- 藤戸

そういえば当時、「みんなで力を合わせて立ち向かうようなシーンがあるといいな」と齋藤さんに言ったことを思い出しました。

- 伊藤

そのアイデアをフェイスの仕組みを活かして再現することにしたんです。

あと、ついに女神アルタナが登場したことも印象的でした。

- 伊藤

当初、アルタナは作る予定がなく、3Dモデルの制作コストとしても計上していなかったんですよ。でも、お話を作っていく過程で「アルタナを単なる“光の玉”で表現するのは無理がありそう」ということを言われて、自分も「確かに」と思ったので、デザイナー陣に相談してなんとかねじ込んでもらいました。

アルタナは本当に神々しくて、天野さん(天野喜孝氏。『FF』シリーズなど、数多くのファンタジー作品を手掛けるイラストレーター)の作風の再現度もすごかったですね。

- 伊藤

そうですね。ワールドマップの屏風絵に描かれたアルタナなども参考にしながら作りました。ちなみに制作中は「裸に見えちゃダメ」ということで、描き直しも何度もありました。基本は全身タイツのようなイメージなのですが、「多少は肌の露出があるような形にしましょう」といって描き直したら、「それはヨーロッパではNGですね」と言われてしまったり……。いろいろな調整の結果、いまの形になっています。

ほかには、ラストのバトルフィールドも、かなり気合いの入った作りになっていました。こちらのコンセプトについてもお聞かせいただけますか?

- 伊藤

あれは、自分と土屋さん(土屋清氏。『FFXI』元BGテクスチャーディレクター)とでネタを出し合った中で生まれたアイデアです。「これまでのプレイヤーの思い出を全部見せたい」という想いから、あのような空間ができ上がりました。強敵とのバトルでせわしないですから、外周の映像をすべて見られた人は少ないと思いますが、これまでの思い出が走馬灯のように流れていく様子を感じてもらえたらいいなと。

拡張データディスクの舞台としても検討されていた“ひんがしの国”

『ヴァナ・ディールの星唄』では、醴泉島という “ひんがしの国”の一部が『FFXI』に実装されました。この醴泉島について、実装経緯をお聞かせください。

- 伊藤

じつは、『ヴァナ・ディールの星唄』の前に、“ひんがしの国”を舞台とした拡張データディスクの企画案があったんですよ。

佐藤さんや斎藤さんも“ひんがしの国編”の企画があったと話されていましたが、拡張データディスクとして検討されていたのですね。具体的にはどのような内容だったのでしょうか?

- 伊藤

醴泉島のような“鳥居がある場所”というのは、初期案の時点ですでにあったと思います。京都の町並みをさらに賑やかにさせて、夜になれば提灯が一斉に並んだ大通りになるようなイメージでした。そして、その場所でプレイヤーは“ダメなおじさんだけど、どこか愛せる男”と知り合うんです。じつは、その男は将軍のような偉い人で、彼を中心に話が展開していく……というのが物語のあらすじでした。

続きが気になりますね(笑)。

- 伊藤

ただその後、拡張データディスクという選択肢はなくなり、「エンディングに向けた最後のエピソードに注力しよう」ということになって、その企画は『ヴァナ・ディールの星唄』に変わっていきました。自前で神田明神のロケハンに行ったりもしていたんですけどね。

続いて、『ヴァナ・ディールの星唄』のヒロインであるイロハの誕生にまつわるエピソードもお聞きかせください。

- 伊藤

イロハは、齋藤さんたちイベント班の皆さんの意見を聞きながら、最終的に自分のほうで「テンゼンに関わる人物であり、未来から来た人にしよう」と決めました。最初はテンゼンの娘ではなく、名前も“トモエ”でしたね。

- 山崎

「『るろうに剣心』(※)のヒロインと名前がかぶっているので、名前を変えます」という連絡が来たのを覚えています。

※日本の明治時代初期を舞台とした、和月伸宏氏による漫画作品。 - 伊藤

“トモエ”でインターネット検索したら有名なキャラクターがすでにいたため、イロハという代案を考えました。念のため“イロハ”でもインターネット検索してみましたが、これならいけそうだぞと(笑)。

ビジュアル面ではいかがでしょうか?

- 伊藤

デザインとしては「槍を使う武将のイメージで、鳳凰の力を持っている」というところまでは自分が決めて、そこからデザイナー陣と話し合って、いまのキャラクター像ができ上がっていきました。その時点でいわゆる“覚醒イロハ(イロハII)”もデザインされていて、「覚醒した状態だとイロハはこうなっていて、プレイヤーに髪の毛の束を渡すという展開から、髪が途中で切れています」という設定をみんなに伝えました。

初期段階でそこまで決まっていたのですね。

- 伊藤

そのうえで、「このキャラクターに“14年間ありがとうございました”というセリフをしゃべらせます。絶対にしゃべらせてください」と佐藤さんにお願いしました。そこには、イロハの想いはもちろん、プレイヤーに対するメッセージと、開発者に対するメッセージも込めています。

そのシーンについては、齋藤さんも「自分でカットシーンを組んでいるのに号泣した」と言っていました。

- 伊藤

自分もデバッグ中の、まだグラフィックが完成していないシーンを見て泣きました。当時は片山さん(片山理恵子氏。『FFXI』広報担当)も「ずるいです……」と言いながら、涙ボロボロで報告しにきましたね。あのセリフを自身に置き換えて受け止められる方は、どうしても泣いてしまうと思います。

終焉の危機から新たなチームによる存続へ

ヴァナ・ディール プロジェクトの発表会では、「この『ヴァナ・ディールの星唄』の実装をもって、『FFXI』のメジャーバージョンアップは終了」という旨の発言がありました。しかし、そこからアンバスケードやオーメン、デュナミス~ダイバージェンス~などの新しいコンテンツがつぎつぎと実装されていくことになりました。このあたりの経緯もお聞かせください。

- 松井

もともとはPS2版とXbox 360版のサービスが終わったら、バランス調整や不具合修正対応などの細かいバージョンアップだけになる予定でした。ですが、「少人数でも『FFXI』の作業を全部できるスキルを持っている人でチームを構成すれば、新しいコンテンツを作ることができるだろう」と考え、吉田さんに「企画スタッフを6人ください」とお願いしました。僕と藤戸くんも入れて6人なので、あと4人ですね。その4人以外にも「『FFXI』に残りたい」と言ってくれた人はたくさんいましたが、6人ですべての業務をこなすには特定のスキルではなく、いろいろな作業をできる人が必要だったので、泣く泣く「ごめん」と断ってチームを再構築しました。

谷口さんと山崎さんはそのうちのふたりだったのですね。

- 松井

そうです。谷口くんがいれば、バトルとジョブの両方を担当することができますし。

- 谷口

バトルとジョブとアイテムと……そのあたりはほとんど自分が作業しましたね。デュナミス~ダイバージェンス~も自分が担当しています。

- 松井

デュナミス~ダイバージェンス~は当初の計画にはなかったんだよね。

- 谷口

開発チーム内で「何か新しいコンテンツを入れたい」という話をしたときに、自分は「デュナミスを使った遊びを入れたい」という想いがずっとあったので、「じゃあ、新しいデュナミスを作りますか」ということになりました。そこから実装に向けて動き始めて、「せっかく新しくデュナミスを作るのなら、デュナミスという枠組はそのままにして中身はまったく別のものを作ろう」と考えていった結果、いまの形になりました。

デュナミス~ダイバージェンス~の目玉のひとつはレリック装束の強化ですが、それも当初から考えられていたのでしょうか。

- 谷口

「新しいデュナミスを作るならレリック装束も強化しよう」ということと、「オーメンではアーティファクトを2段階強化できるので、レリック装束も2段階強化できるようにしよう」ということを開発時に考えました。従来のデュナミスでは部位ごとに入手できるエリアが違っていたので、それはデュナミス~ダイバージェンス~のほうでも踏襲しています。システム的にはウェーブ制を採用していて、デュナミス~ダイバージェンス~のエリアに入場した時点でHQ+2への強化フラグが開放、第1ウェーブを突破するとHQ+3への強化フラグが開放……という形にしています。

「まだ戦える」ことを証明した9年間

最後に、『ヴァナ・ディールの星唄』の実装から約9年が経過したいま、当時のディレクターとプロデューサーである伊藤さんと松井さんに、改めて当時をふり返っての感想をうかがえればと思います。

- 伊藤

当時は「本当に『FFXI』が終わってしまう」という危機感から、いろいろな企画を詰め込みました。その中でもフェイスについては“一石六鳥”と言ってもいいくらいの要素で、「フェイスさえあれば『FFXI』はもう少し続けられるかもしれない」と思っていましたね。ただそれでも、「これは毎月のバージョンアップと同時に追加していくからこそ意味があり、フェイスは『FFXI』にとって最後の切り札。数にもいずれ限界が来て、おそらく2年くらいしかもたないだろう」と予想していました。ですから、その後もずっと『FFXI』が続いているというのは、自分の想定をはるかに超えていますね。本当にすごいことだと思います。

- 松井

PS2版とXbox 360版のサービス終了の前にはさまざまな改良だけでなく、ホームポイントワープやエミネンス・レコードなども実装することができましたが、これをやり切ればきっとプレイヤーの皆さんに“もう少し遊びたい”と思っていただけるだろうと信じて開発を続けていました。『FFXI』が長年の運営の中で積み上げてきたリソースは膨大で、「このまま終わるのはもったいない」、「まだ戦える」という想いがつねにあったように思います。この約9年はそれが証明された年月でもありますね。