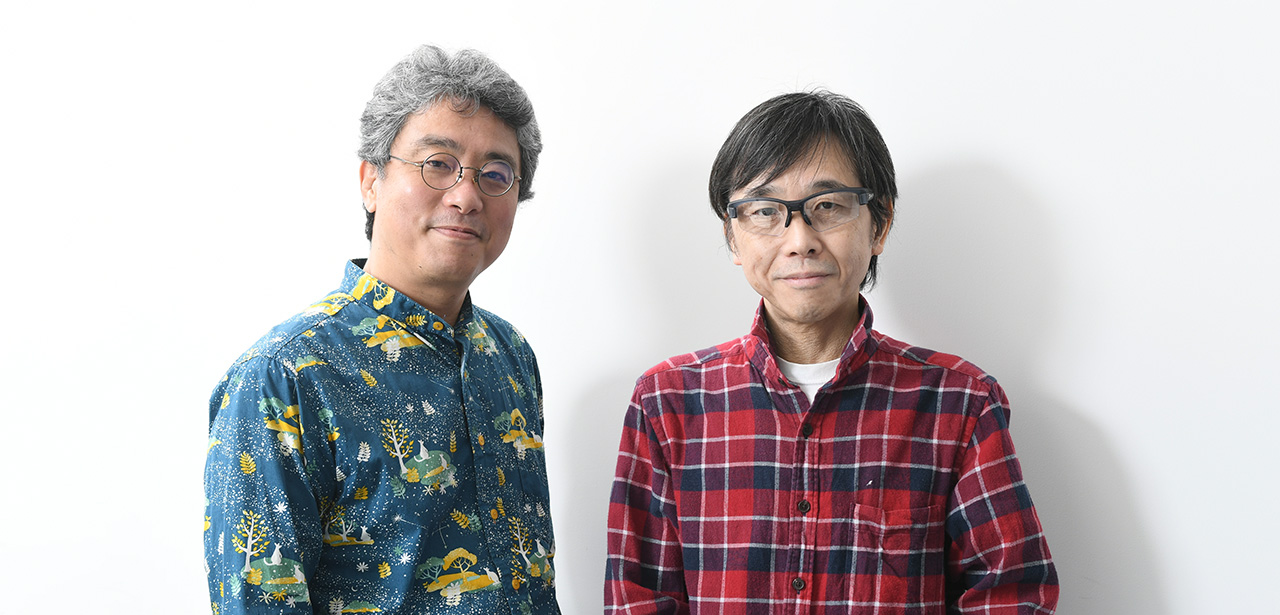

松井プロデューサーが、『ファイナルファンタジーXI』(以下、『FFXI』)とゆかりのある人物と対談を行う“プロデューサーセッション -WE DISCUSS VANA’DIEL-”。第8回の対談相手は、『FFXI』において『ジラートの幻影』までのストーリーを手掛けた加藤正人さん。対談記事のパート2では、加藤さんがスクウェア(現:スクウェア・エニックス)に入社後、『クロノ・トリガー』等の開発を経て、いよいよ『FFXI』の開発チームに加わることになった経緯を中心に語っていただいた。

数多くのゲームで企画・世界設定・シナリオ・演出などを手掛けるクリエイター。スクウェア在籍時は『クロノ・トリガー』、『ゼノギアス』、『クロノ・クロス』などを手掛けたのち、『FFXI』でストーリー全般を担当。『FFXI』初の拡張データディスクとなる、『ジラートの幻影』までのプロットをまとめ上げた。またスクウェア退社後も、2009年に追加シナリオ3部作『石の見る夢』、『戦慄!モグ祭りの夜』、『シャントット帝国の陰謀』のシナリオを担当。現在はグリーに所属し、シナリオ・演出を手掛けたシングルプレイ専用RPG『アナザーエデン 時空を超える猫』が好評を博している。

憧れの堀井雄二氏との共同作業

- 松井

スクウェア入社後、加藤さんが最初に手掛けたのは『クロノ・トリガー』(※)になるのかな?

※1995年にスーパーファミコン向けに発売された、さまざまな時代を行き来しながら冒険するRPG。坂口博信氏、堀井雄二氏、鳥山明氏がタッグを組む“ドリームプロジェクト”は当時大きな話題となった - 加藤

そうですね。僕がスクウェアに入社したときは、ちょうど『クロノ・トリガー』の開発プロジェクトが動き始めて、中途採用のスタッフを集めていたところでした。しかし、集められたメンバーたちは、それぞれゲーム開発のキャリアはあるものの、スクウェアならではの仕事の進めかたがわからなくて、少し不安な状態でスタートしたことを覚えています。

松井さんは、入社したばかりのころの加藤さんとは面識があったのですか?

- 松井

このころはまだなかったですね。加藤さんが言うように、当時は『クロノ・トリガー』を開発するために各方面から大々的にスタッフをスカウトし、たくさんの方々が続々と入社していたんです。そんな初期の開発チームは、なんとなく社内でも独立している感じでした。

加藤さんは『クロノ・トリガー』で、どういった部分を担当されていたのですか?

- 加藤

おもにシナリオ担当として配属され、ストーリーの原案を手掛ける堀井さん(堀井雄二氏。『ドラゴンクエスト』シリーズの生みの親)のもとへ毎週出向き、ミーティングをしていました。そして、つぎのミーティングまでにゲームの仕様に落とし込み、それを堀井さんに監修していただく、そんな作業を1年くらい続けていましたね。

加藤さんは『ドラゴンクエストII』がきっかけでゲーム業界に入られたわけですし、堀井さんとの共同作業はうれしかったのではないですか?

- 加藤

めちゃくちゃうれしかったですよ(笑)。でも、その一方で、ほかのスタッフを見ると作業が進んでいるのか進んでいないのかよくわからない状態でした。そんなとき、『FFVI』の開発を終えた坂口さん(坂口博信氏。『FF』シリーズの生みの親のひとり)が、『クロノ・トリガー』の開発現場を見に来たんです。そして「1年もかけているのにぜんぜん進んでいないじゃないか!」と一喝ですよ。そこからチーム編成に大ナタが振るわれ、開発ペースが一気に上がっていきます。

- 松井

そのころ、僕は『ロマンシング サ・ガ2』(以下、『ロマサガ2』)の開発を終え、『クロノ・トリガー』の開発チームに助っ人で入ったのですが、その状況には驚きましたね。ゲームの中身を見ると、時代を行き来するシステムであったり、連携技だったり、スーパーファミコンでかなりのチャレンジをしていました。確かに、「これはなかなか進まないだろうな」と。

- 加藤

連携技のシステムは、開発初期に僕がアイデアを出して採用されたものです。でも、このゲームにはプレイアブルキャラクターが7人いるので、ペアの技や3人での技のバリエーションを単純計算すると膨大な数になってしまう。それで長らく頭を抱えていたのですが、坂口さんから「連携技が可能なキャラクターの組み合わせを厳選すればいい」とアドバイスをもらい、そこからトントン拍子に開発作業が進んでいきました。

- 松井

ほかにも、当時『クロノ・トリガー』を見てびっくりしたのが、敵と接触したらシームレスでキャラクターが散開してバトルが始まる、というシステムです。あの陣形はひとつひとつ手作業でレイアウトしていたんですよね。ですから、演出としての見応えはあるものの、「よく作ったな」と驚かされました。

- 加藤

あれも僕がアイデアを出して、手本を見せつつほかのスタッフに作業をしてもらいました。プレイヤーの視点では、毎回ユニークな陣形が広がって新鮮ですが、実際はそのシーンごとにパターン化されています。

- 松井

仮に僕が最初から『クロノ・トリガー』の開発チームに参加していたら、「そういったやりかたはスマートではないから、自動化するシステムを組みませんか?」と言ったかもしれないですね。でも、手作業で作られた『クロノ・トリガー』のバトルは、実際に評判がとてもよかった。結果オーライですが、ああいった開発手法を押し通せたのは、“ガッツのあるスタッフ”が多かったからだと思います。

- 加藤

ガッツというか、僕はいざとなったら力技で乗り越えようとする悪いクセがあるんです。松井さんたちが手掛けた『ロマサガ2』は、バトル仕様がすごく洗練されていますよね。そんな、システムに“美”を見い出すようなスタイルの松井さんからすると、「『クロノ・トリガー』の開発チームって、ものすごくバカなことをやっているな……」などと思われたかもしれないですね(苦笑)。

- 松井

いえ、それは開発者としてのバックボーンの違いではないかなと思うんですよ。『クロノ・トリガー』の開発スタッフは、PCゲームの開発を経験しているスタッフが多かった。PCゲームは家庭用と比べるとリッチな仕様になることが多いですから、そこを基準とすると、スーパーファミコンではパワー不足になることが往々にしてあったのではないかと思います。

- 加藤

松井さんにそう言ってもらえると、なんだか救われる気がします(笑)。

- 松井

『クロノ・トリガー』のバトルも、仮にPC向けに作っていたら、その演出部分も自動化できたかもしれないですよね。逆に、僕はPCゲームの開発を経験せずに家庭用のみでやってきたので、“限られたマシンパワーやリソースで何ができるのか”をつねに考えるタイプなんです。その違いでしょうね。

- 加藤

『クロノ・トリガー』の開発チームには、そんな力技を最後まで貫いてくれるスタッフが多くて、僕としては非常に頼もしかったです。でも、そのやりかたで高評価を受けたため、みんな「それが当たり前なんだ」と受け止めてしまった。ですから、それ以降のプロジェクトでも、誰かひとりが力技で突っ走ってしまうと、僕を含めたまわりのスタッフもそれに追従しなければいけないという、対抗意識のようなものが生まれていました。

- 松井

そうなると、みんな後に引けなくて疲弊してしまうだろうなぁ……。

- 加藤

本来なら、そうなる前にプロデューサーなりディレクターなりが止めなければならない。僕にはそういった苦い経験があったので、『クロノ・クロス』でディレクターを担当したときは、パーティのメッセージ自動生成はシステム化してもらいました。この開発プロジェクトを通じてようやく、スクウェアで満足のいく仕事ができたという実感がありましたね。

MMORPGにストーリーはいらない?

『クロノ・クロス』が終わると、いよいよ『FFXI』の開発が始まるわけですが……その前に1点だけ確認をさせてください。Web上の情報によると、『FFXI』の開発前に『遙かなる時空の中で2』のシナリオを担当されているという記述があるのです。

- 加藤

ああ、それは同姓同名の脚本家の方ですね。たまに間違えられるので、ご注意ください(笑)。

これで訂正されるといいのですが(笑)。話を戻しまして、『クロノ・クロス』のプロジェクトが終わった後、どのような経緯で『FFXI』と関わることになったのでしょうか。

- 加藤

『クロノ・クロス』の開発チームを仕切っていた田中さん(田中弘道氏。『FFXI』初代プロデューサー)が『FFXI』を作ることになったので、その下にいる僕らも自然に参加する流れとなりました。当時は「スクウェア初のMMO(多人数同時参加型オンライン)RPGを成功させるぞ!」とすごい力の入れ具合で、投入できそうな人材を各方面からかき集めていました。

- 松井

僕も、当時は『聖剣伝説』シリーズの新作のために準備していましたが、坂口さんに「MMORPGの開発プロジェクトを立ち上げるから、いまのうちにオンラインゲームを遊んでおけ!」と言われました。僕ら『聖剣』チームと『クロノ・クロス』のチーム、そして大阪の『パラサイト・イヴ2』や『ブレイヴフェンサー 武蔵伝』のチームが合流して『FFXI』のプロジェクトが本格始動するまで、僕はひたすら『EverQuest(エバークエスト)』(以下、『EQ』。※)をプレイしていましたね。

※『EverQuest(エバークエスト)』は、1999年に米国でサービスを開始した海外産のMMORPG。 加藤さんにとって、プレイヤーとしてのMMORPGの第一印象はどのようなものだったのでしょうか。

- 加藤

僕個人としては、ゲームは遊ぶのも作るのも基本的に一匹狼なので、プレイヤーとしてはそれほどハマりませんでした。ですが、これからスクウェアが作るMMORPG、すなわち『FFXI』に対しては、めちゃくちゃ興味を抱きました。

どの部分に興味を持たれたのですか?

- 加藤

当時主流だったMMORPGの『EQ』や『Ultima Online(ウルティマ オンライン)』(※)では、きちんとしたゲーム内設定や世界観、そして箱庭とも言うべきエリアを用意したら、あとはプレイヤーそれぞれが遊びかたを見つけるという風潮でした。つまり、ストーリーがないがしろにされていたんです。しかもスクウェア社内ですら、これから作る『FFXI』に対して「ストーリーはいらないよね」といった流れになりかけていた。僕としては大いに不服で、思わず「ゲームにストーリーは必要だし、それはMMORPGでも変わらないんだ!」と食ってかかりました。

※『Ultima Online(ウルティマ オンライン)』は、1997年にサービスが開始された、MMORPGの草分け的なタイトルとなる。

加藤さんのこれまでのゲーム作りを振り返ると、「MMORPGにストーリーはいらない」と言われても黙ってはいられませんよね。

- 加藤

でも、威勢よくたんかを切ったものの、多人数で遊ぶMMORPGで、どうすればストーリーを盛り込めるのかはわかりませんでした。そして悩んだ末、遊園地のアトラクションのように、“仲間といっしょにストーリーに参加する形式”にするのはどうかと思いついたのです。そうすれば、仲間と感動を共有して感想を言い合ったりできるだろうと。こうして『FFXI』のストーリー、すなわち“ミッション”のコンセプトが定まりました。

スタート地点を3つの国に分けた理由

加藤さんは『FFXI』のストーリー全般を担当されていますよね。一方で、ヴァナ・ディールの世界観は石井さん(石井浩一氏。『FFXI』初代ディレクター)が構築されたというイメージがあります。実際の分業はどのような感じだったのでしょうか?

- 加藤

最初は石井さんが、これまで手掛けてきた『FF』シリーズや『聖剣伝説』シリーズを踏まえて、ヴァナ・ディールの世界観や神々などを設計しました。その後、僕が『FFXI』の開発チームに参加したとき、石井さんに「ストーリーは、全部お前に任せるから」と言われたのです。そこからはヴァナ・ディールの世界地図を作って各地を命名したり、この世界の歴史を考えたりしました。

- ※このマップは、石井氏が作成した初期マップをベースに、シナリオ作成のためにバージョンアップしたもの。石井氏によるマップは、天野氏のワールドマップ画の原型となっており、全体のシルエットは石井氏によって考案されている。なお、地名などの初期ネーミングも石井氏によるもので、ヴァンドールやバストゥークは『聖剣』シリーズから引用されている。

これはヴァナ・ディールの青写真でしょうか。これを作られた時点で、すでにサンドリア(初期命名はサンドリノ)、バストゥーク、ウィンダス(初期命名はウィンダム)の3国が存在していますね。そもそも、どういった意図で初期所属国を3つにしたのですか?

- 加藤

スクウェアにとってMMORPGは初めて挑戦するジャンルで、わからないことだらけでした。たとえば、当時のネットインフラはナローバンドが当たり前でしたし、実際にサービスを開始したら、エリア内に何人くらい集まるのかも見当がつかないわけです。そのため、できるだけリスクを回避するために、最序盤はプレイヤーを分散させたいと考えました。結果、ゲームのスタート地点を3つ用意して、それぞれで違った展開で冒険が始まるようにしたのです。