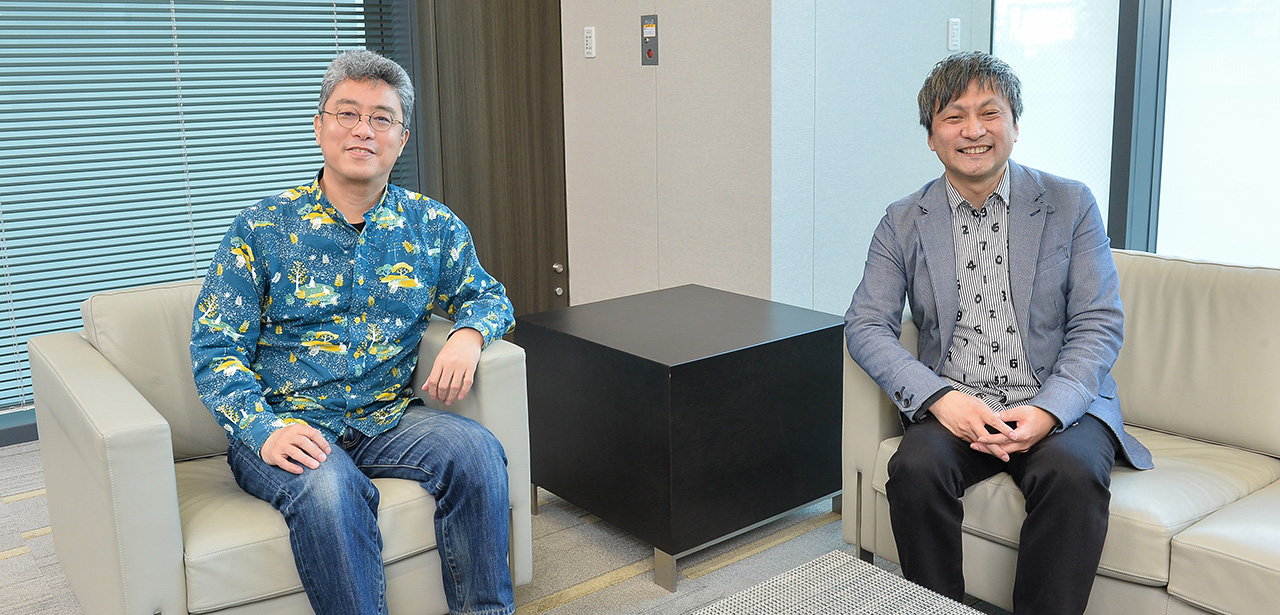

松井プロデューサーが、『ファイナルファンタジーXI』(以下、『FFXI』)とゆかりのある人物と対談を行うスペシャル企画“プロデューサーセッション -WE DISCUSS VANA’DIEL-”。第13回の対談相手は、『FFXI』の“入り口”とも言えるネットワークサービス“プレイオンライン”(以下、POL)において、初代ディレクターを務めた青山公士さん。現在は『FFXI』と同じMMO(多人数同時参加型オンライン)RPGである『ドラゴンクエストX オンライン』(以下、『DQXオンライン』)のプロデューサーを務める青山さんだが、この節目にPOLの開発に関わったころの出来事について詳しく聞いていく。このパート1では青山さんのゲーム原体験や、どのようにしてプログラムの世界に足を踏み入れたかなどを語っていただいた。

『DQXオンライン』プロデューサー。ハドソンを経て1999年にスクウェア(当時)に入社し、POLディレクターに就任。その後『DQXオンライン』のテクニカルディレクターとして開発に参加する。2018年からは齊藤陽介氏の後を継いで2代目プロデューサーに就任。

ある日突然、マシン語が理解できた

この対談のとっかかりとして、まずは青山さんにとっての“ゲームの原体験”からお聞かせください。

- 青山

小学校6年生の時に遊んだ、タイトーさんの『スペースインベーダー』(※)が、コンピュータゲームの原体験でした。当時「すごいゲームがある」という話を聞いて、確か喫茶店だったと思いますが、友だちの男子何人かといっしょに行ってみました。そしてコーヒーも頼まずに(苦笑)、100円硬貨を入れてゲームをスタートしたのですが、あっという間にゲームオーバーになってしまって。「え、これで100円なくなるの!?」とショックを受けたのを覚えています(笑)。

※1978年にタイトーから発売されたアーケードゲームで、画面固定式のシューティングゲーム。アーケードゲーム史上最大のヒット作で、当時は日本中にゲームセンターが乱立し、喫茶店のテーブルが軒並み同作のゲーム筐体に置き換わるなど、大きな社会現象となった。 - 松井

子どものころの100円は、なけなしのお金というか、大金でしたよね。

- 青山

いや~ビックリしました。あれで100円がなくなってしまうのかと(笑)。その後はあまり『スペースインベーダー』は遊ばなかったのですが、中学校に入ってから『ギャラクシアン』(※)をやり込んでいました。でも、いま思うとものすごく下手でしたね。

※1979年にナムコ(当時)から発売されたアーケードゲーム。『スペースインベーダー』同様の画面固定式のシューティングゲームで、カラフルなキャラクターと多彩なサウンドが評価されてヒット作となった。 世代的にファミコンブーム直撃という感じだったと思いますが、ファミコンはいかがでしたか?

- 青山

ファミコンの前に、海外のPCゲームを遊んでいました。その後すぐファミコンで『ドラゴンクエスト』(以下、『DQ』。)の社会現象が起きたのですが、当時はシューティングゲームが大流行していて、『DQ』もすっかりその類いだと思い込んで、「どんなすごいシューティングなんだろう?」と勘違いをしていたんです(笑)。

- 一同

(笑)

- 青山

その後、最初にプレイした『DQ』のシリーズタイトルが『DQⅢ』(※)だったのですが、“どんな人でも楽しく遊ぶことができて、しかも時間さえかければ誰でもクリアできる”ということに驚き「なんてすごいゲームなんだろう」と思ったのを覚えています。

※1988年にエニックス(当時)より発売された、ファミコン用RPG『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』。キャラクターメイキングや本格的なパーティプレイ、転職などのシステムが導入され、社会現象となるほどの大ヒット作となった。 - 松井

『DQ』の1作目や2作目は、とくに注目はしていなかったのですか?

- 青山

『DQⅢ』でようやく手にしてみたという感じで、ちょっとブームには乗り遅れていましたね。先ほども言った通り、そのころはPCゲームがメインで、学校や友だちの家にあったPCでプレイしていました。自分用ではX68000(※)を持っていたんですよ。

※1987年にシャープより発売されたパーソナルコンピュータ。日本で発売されたPCでは唯一、モトローラ系CPUのMC68000が採用されている。 - 松井

プログラマーが好きなマシンですね。僕はPC-88(※)を持っていました。本当はPC-98(※)が欲しかったのですが、値段がぜんぜん違ったので……。

※PC-88は、1981年より日本電気(NEC)から発売されたパーソナルコンピュータPC-8800シリーズのこと。中でもPC-8801mkⅡやPC-8801mkⅡSRはホビーパソコンとして多数のゲームが発売され、人気を博した。

※PC-98は1982年より日本電気(NEC)から発売されたパーソナルコンピュータPC-9800シリーズのこと。当初は16ビットCPUを搭載したビジネスユースPCとしてスタートしたが、1980年代後半から1990年代にかけて多数のゲームも発売された。 なかなか興味深いゲーム遍歴でしたが、そんな青山さんが“ゲーム開発者を志すきっかけ”はどのようなものだったのでしょうか?

- 青山

中学校2年生のころ、クラスメイトが突然「コンピュータというすごいものがあるらしい」と言ってきたんですよ。彼がコンピュータのCPUや回路のことを嬉々として話すので、自分もおもしろそうだなと思いました。それで、何もわからないまま、なぜか彼がハードウェア担当、自分がソフトウェア担当ということになり、ソフトウェアの勉強を始めたのです。ところが、マシン語などの本を買って読んでも本当にちんぷんかんぷんで……。まったく理解が進みませんでした。

- 松井

その後、転機があったのでしょうか?

- 青山

半年ほど経ったある日のことです。マンガ『ガラスの仮面』で主人公・北島マヤのライバルである姫川亜弓がヘレン・ケラー役として理解した瞬間を演じた様子を観て、観客が「まるで雷にうたれたみたいに…」と言うセリフがあるのですが、まさにそれです。

- 松井

そのたとえは……(笑)。

- 青山

本当にそうなんです(笑)。雷に打たれたみたいに、突然マシン語が理解できたんですよ。「わかったー!」と。そのときは「これで世界を征服できる!」くらいの万能感が湧いてきましたね。それが中学2年の秋のことでした。

- 松井

それはすごいですね。青山さんが中学生ということは、MZ-80B(※)が発売されていたころでしょうか。

※1981年にシャープから発売されたパーソナルコンピュータ。本体にキーボードやグリーンディスプレイ、データ読み書き用カセットデッキが一体化した、“オールインワン設計”が特徴。 - 青山

もう発売されていたかな……? とにかく、プログラムが理解できなかったころはただ机に向かっていただけだったのに対し、プログラムを組めるようになってからは地元のPCショップに入り浸って、展示してあるPCを自由に使わせてもらったりしていました。そのころは確かMZ-80K(※)だったかな。しかし、さすが松井さん、よくご存じですね(笑)。

※1978年に発売されたMZ-80シリーズの元祖的な位置付けの機種。 - 松井

当時、僕はBASIC(※)のほうを勉強していましたから。『マイコンBASICマガジン』(※)などを愛読していました。

※BASICは初心者向けの汎用プログラム言語。使用されている英単語を理解できれば比較的簡単に記述することが可能。

※『マイコンBASICマガジン』は、電波新聞社より1982年から2003年まで刊行されていたPC雑誌。さまざまな機種のプログラムリストが多数掲載されていた。 松井さんも、青山さんと同じようにプログラムに開眼するきっかけのようなものがあったのでしょうか?

- 松井

高校に入学したときに、「ポケコンか関数電卓を買え」と化学の先生に言われたことがあったんですよ。要は、いちいち自分で計算していたら時間ばかりかかるでしょ、ということですね。それでカシオのプログラマブルな関数電卓を買って、BASICを始めたのがきっかけです。ですから、自分の場合はBASICからプログラム言語を学んだので、最初はマシン語なんてぜんぜん理解できませんでしたよ。

- 青山

プログラムを理解している人ならわかるのですが、“A=1”とすると“Aという変数に1が入る”わけですが、それをマシン語にすると、たとえば16進数で“3E01”と書くことになります。終始こんな感じなので、マシン語は本気で理解しようとしないと習得できない。そういう意味では、最初にマシン語を学んだのはかえってよかったのかもしれません(笑)。

- 松井

“雷に打たれたように”ということですが、半年のあいだ青山さんの頭の中にあったものが突然つながった、という感じなのでしょうか?

- 青山

つながったんでしょうね。『アイデアのつくり方』(※)という有名な本があるのですが、あの本の中に、「とにかく外部からいろいろなものをインプットした後に、いったん寝て情報を頭の中で整理すると、理解ができて、いいアイデアが出てくる」といったことが書かれているんです。たぶんそれと同じ理屈で、自分はそれに半年かかった、ということなのでしょう。

※1940年にアメリカの実業家ジェームズ・ウェブ・ヤングが著した、知的発想法のロングセラー。 そうしてマシン語を理解した後、コンピュータ業界のいろいろな選択肢の中からゲーム制作の道を選んだのは、やはり何かきっかけがあったのでしょうか?

- 青山

大学へ入学したときに、AI(人工知能)を専攻したんです。いまは第三次AIブームだと言われていますが、その当時は第二次AIブームで、ファジー(※)という言葉が流行していたころですね。AIの研究室の人のほとんどは大学院へと進むのですが、自分は“研究のための研究”やそのための勉強よりも、「お客様に商品を提供したい」と思いました。ですので、「将来は“製品を作るところ”に行こう」と。その中で何をやりたいかと考えたときに思いついたのが、やはり中学のときから作り続けてきたゲームだったんです。大学時代に『DQⅢ』をプレイして衝撃を受けたということも大きかったですし、「ゲームを作るのが自分にとっていちばん得意だし、楽しいだろう」と考えて、ゲーム制作の道を選びました。

※“0”か“1”だけではない“あいまいさ”を表した理論。この理論をコンピュータ制御に応用した洗濯機や炊飯器などの“ファジー家電”が大流行し、1990年には流行語大賞にもなった。 - 松井

学生時代にゲームも作られていたのですね。

- 青山

ええ。中学生当時のPCはまだグラフィック機能が充実していなかったので、○とか□といった記号だけで『パックマン』のようなドットイートゲームを作りました。だんだんとグラフィック性能が上がってきたころには、宇宙空間を進んでいくゲームも作りましたね。無重力の世界で、壁にぶつからないように“加速力”を制御しながら進んでいくゲームなのですが、自分はノーミスでクリアできるのに、友だちに遊んでもらうとぜんぜんクリアできないんですよ。「作り手が作り込みすぎて、難度が上がっていることに気づけない」という、ゲーム開発時によくある現象を、早くも知ることになりました。当時の自分からしてみたらよくできたゲームだと思っていたのですが、いま考えるとダメですね(笑)。

- 松井

そのときにもう、“ゲーム制作の真理のひとつ”にたどり着いていたんですね(笑)。

ゲーム開発者を志し、札幌のハドソンへ

青山さんは大学卒業後、ハドソンに入社されるわけですが、就職先にハドソンを選んだ理由をお聞かせください。

- 青山

先ほどのX68000の話につながるのですが、そのX68000のOS(※)を作っていたのがハドソンだったんです。技術力が高く、自分が好きなX68000のOSを作っている会社でゲームを作りたいと思って、面接を受けるために東京から札幌へ向かいました。結果、「いいよ、ウチに来なさい」という感じでわりとあっさり入社できました。

※シャープがハドソンと共同で開発したX68000専用OSである“Human68k”のこと。 ハドソンはファミコンやPCエンジンでも勢いがありましたよね。

- 青山

そうですね。そういう部分も魅力ではあったのですが、べつに有名な会社に入りたかったというわけではなく、「働ける場所さえあれば、あとはどうにでもなる」というくらい、なぜか自信満々だったんです。もちろん、実際に働いてみると、自分にもいろいろと足りていない部分があるとわかるわけですが……(苦笑)。

- 松井

『DQⅢ』に衝撃を受けたということで、エニックス(当時)など『DQ』に関連した会社に行こうとは思わなかったのですか?

- 青山

そこまで『DQ』に思い入れがあったわけではないのです。自分はTRPG(※)を遊んでいたこともあって、「いつかはコンピュータRPGを作りたい」とは思っていたものの、「『DQ』そのものをスタッフの一員として作ってみたい」という発想にはならなかった。「自分のオリジナルなRPGを作りたい」という気持ちのほうが強かったですね。

※テーブルトークロールプレイングゲームの略。ルールブックに従い、会話によって進行するRPG。いわゆる和製英語で、英語圏ではコンピュータゲームと区別するためにTabletop RPG(テーブルトップRPG)と呼ばれたりもする。 ハドソンに在籍していたころのエピソードで、印象に残っているものがありましたらお聞かせください。

- 青山

じつは、初代“キングボンビー”(※)をプログラムしたのは自分なのです。いまでこそ“キングボンビー”のような大きさのキャラクターは珍しくもなんともありませんが、 当時は“スプライト”という機能で16×16ドットのパネルを組み合わせる形なので大きなキャラクターを表示させるだけでたいへんでした。また演出として10個のサイコロを振らなければならないうえ、そのサイコロもスプライト処理で表示数の上限に達してしまって……。一部のサイコロを順番に非表示にすると半透明っぽく表示されるのでそれを利用して同時表示数を減らすなど、かなり苦労しましたね。

※『桃太郎電鉄』シリーズおなじみの、凶悪なおじゃまキャラクター。1991年にハドソンからPCエンジンで発売された『スーパー桃太郎電鉄II』が初出。 - 松井

まさか、あの有名キャラクターに関わっていたとは(笑)。ハドソンと言えば、『ボンバーマン』シリーズの敵キャラクターのAIはよくできているとけっこう有名でした。青山さんが手掛けた作品は、大学でAIを学んだ経験が役立ったりしたのでしょうか?

- 青山

あるといえばありますが……けっきょく、自分が学生時代に学んでいたのは、あくまでAIの“理論”だったのです。たとえば『スーパーボンバーマン3』は自分がプログラムを担当したのですが、スーパーファミコンの性能ではAIの理論をそのまま実装するのは不可能でした。ただ『スーパーボンバーマン3』の敵キャラクターAIの挙動はうまく作れたと思います。現在のゲーム機ならマルチタスクで並列処理が可能ですが、当時のゲーム機はシングルタスクです。そのため、画面を更新する秒間60フレームのうちの1フレーム、すなわち60分の1秒のあいだに、ゲームの処理に加えて敵キャラクターの思考部分を実行しなければならなかったわけですが、AIのようなことをやろうとすると、1フレームではぜんぜん時間が足りないのです。ではどうするのかというと、行動を決定するプロセスを何分割かして、このフレームではここまでを処理する、つぎのフレームではここまでを処理する、というように設定して、何フレームか後に最終的な結論を出して行動する、ということをやっていました。